- ・路線:[国道107号]

- ・所在地:秋田県横手市山内土渕字小目倉沢34

- ・駅名:さんない

- ・施設:ベビーベッド、レストラン、軽食・喫茶、無線LAN、体験施設、身障者トイレ、ショップ

- ・登録:第15回登録(H11.8)

-

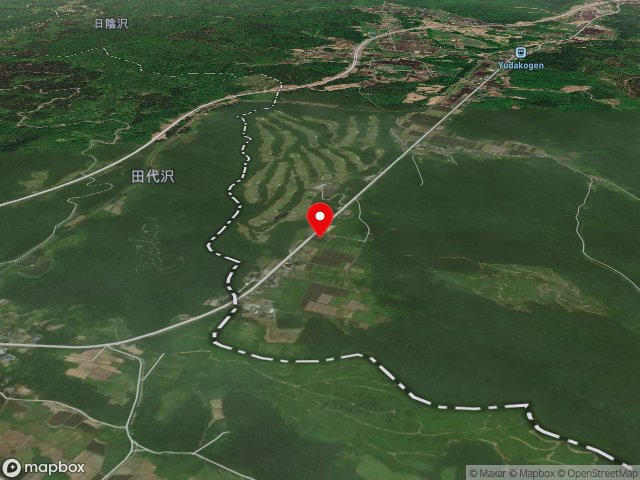

峠の湯

峠の湯

岩手県和賀郡西和賀町巣郷63地割154−1 -

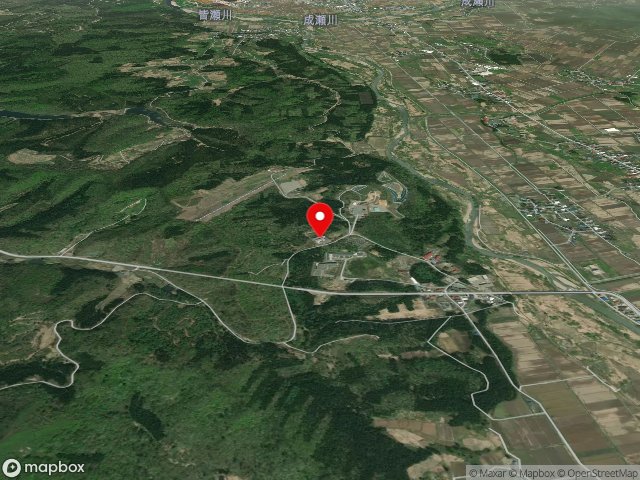

西和賀町役場沢内庁舎 真昼温泉

西和賀町役場沢内庁舎 真昼温泉

岩手県和賀郡西和賀町沢内字前郷6地割154 -

西和賀町役場湯田庁舎 ふれあいゆう星館

西和賀町役場湯田庁舎 ふれあいゆう星館

岩手県和賀郡西和賀町下前13地割49−11 -

緑風荘

緑風荘

秋田県湯沢市駒形町字八面寺下谷地22−1 -

横手市 平鹿ときめき交流センター・ゆっぷる

横手市 平鹿ときめき交流センター・ゆっぷる

秋田県横手市平鹿町醍醐字沢口166 -

美郷町役場 湯とぴあ雁の里温泉

美郷町役場 湯とぴあ雁の里温泉

秋田県仙北郡美郷町飯詰字東西法寺181−2 -

増田町 上畑温泉・ゆーらく

増田町 上畑温泉・ゆーらく

秋田県横手市増田町狙半内字古家沢口1−2 -

戸波鉱泉

戸波鉱泉

秋田県横手市増田町戸波字吉ケ沢口9−3 -

千畑温泉サンアール

千畑温泉サンアール

秋田県仙北郡美郷町金沢東根字仏沢210−1 -

史跡の里交流プラザ・柵の湯

史跡の里交流プラザ・柵の湯

秋田県大仙市板見内字一ツ森149 -

柵の湯

柵の湯

秋田県大仙市板見内字一ツ森149 -

六郷温泉あったか山

六郷温泉あったか山

秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下馬転120

道の駅 さんない

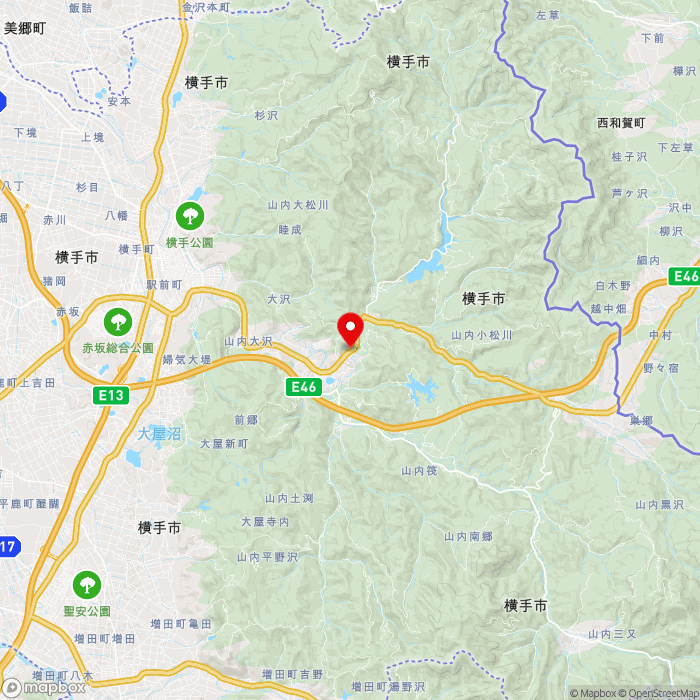

・近くにある道の駅

・近くにある温泉施設

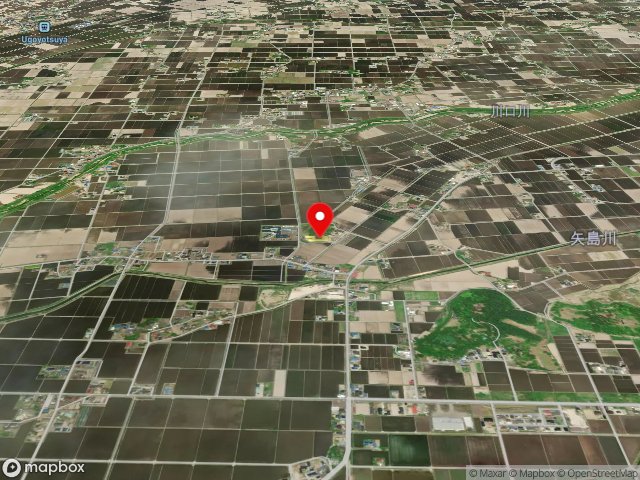

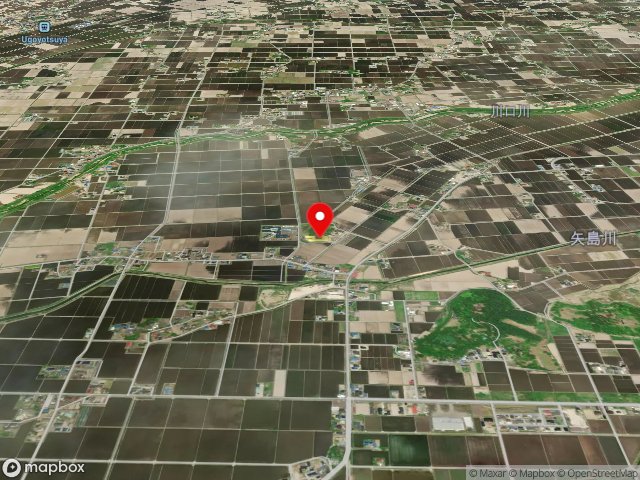

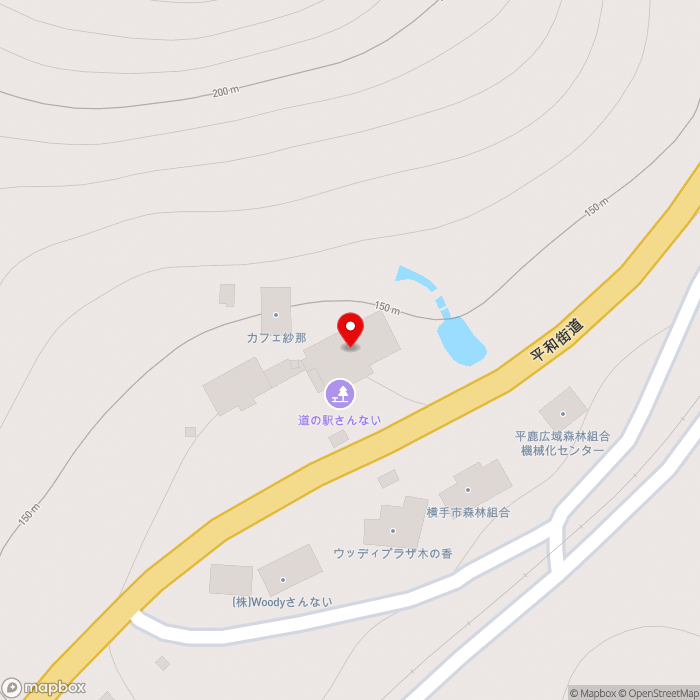

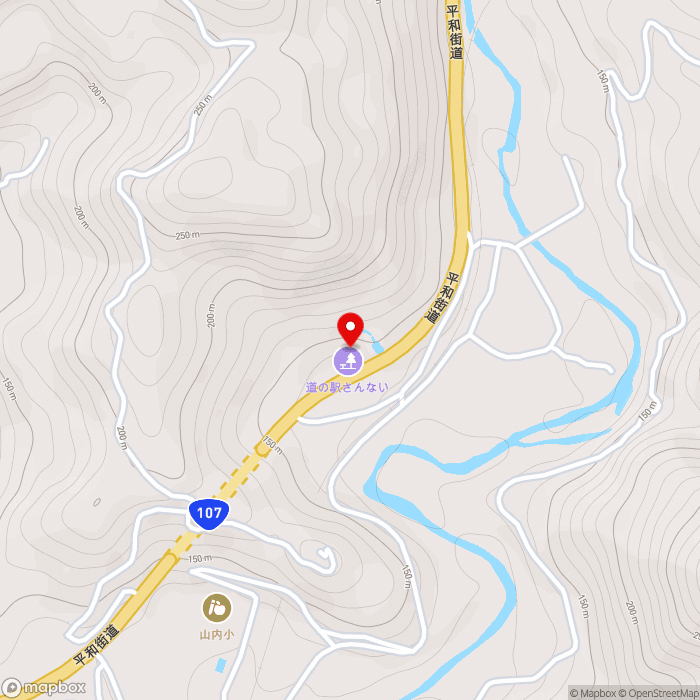

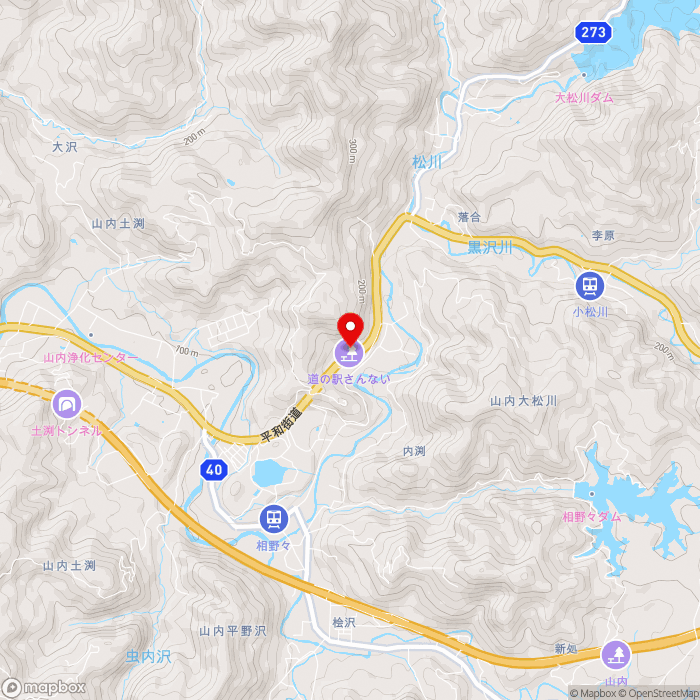

道の駅さんないの地図

GoogleMapで見る道の駅 さんないの施設 [青:施設あり][灰:施設なし]

-

ATM -

ベビーベッド -

レストラン -

軽食・喫茶 -

宿泊施設 -

温泉施設 -

キャンプ場等 -

公園 -

展望台 -

美術館・博物館 -

ガソリンスタンド -

EV充電施設 -

無線LAN -

シャワー -

体験施設 -

観光案内 -

身障者トイレ -

ショップ

道の駅美郷

道の駅美郷 道の駅十文字

道の駅十文字 峠の湯

峠の湯 西和賀町役場沢内庁舎 真昼温泉

西和賀町役場沢内庁舎 真昼温泉 西和賀町役場湯田庁舎 ふれあいゆう星館

西和賀町役場湯田庁舎 ふれあいゆう星館 緑風荘

緑風荘 横手市 平鹿ときめき交流センター・ゆっぷる

横手市 平鹿ときめき交流センター・ゆっぷる 美郷町役場 湯とぴあ雁の里温泉

美郷町役場 湯とぴあ雁の里温泉 増田町 上畑温泉・ゆーらく

増田町 上畑温泉・ゆーらく 戸波鉱泉

戸波鉱泉 千畑温泉サンアール

千畑温泉サンアール 史跡の里交流プラザ・柵の湯

史跡の里交流プラザ・柵の湯 柵の湯

柵の湯 六郷温泉あったか山

六郷温泉あったか山

プラザイーストキャビン(横手プラザホテル)

プラザイーストキャビン(横手プラザホテル) ホテルテトラリゾート秋田横手温泉

ホテルテトラリゾート秋田横手温泉 Hostel&Bar CAMOSIBA

Hostel&Bar CAMOSIBA 丸福旅館

丸福旅館 丹尾旅館

丹尾旅館 尾張屋旅館

尾張屋旅館 横手の街宿 かまだや

横手の街宿 かまだや クォードインyokote

クォードインyokote ホテルプラザアネックス横手

ホテルプラザアネックス横手 ホテル ルートイン 横手インター

ホテル ルートイン 横手インター 南郷夢温泉 共林荘

南郷夢温泉 共林荘 横手プラザホテル

横手プラザホテル 横手温泉 ホテルプラザ迎賓

横手温泉 ホテルプラザ迎賓 横手セントラルホテル

横手セントラルホテル

ゴーゴーカレー 横手スタジアム

ゴーゴーカレー 横手スタジアム